Mobile Payment 시장의 성장 속도가 예사롭지 않다. Garnter가 예측한 2010년 전세계 Mobile Payment 사용자는 108.6 Million 이다. 이는 2009년대비 54.5%가 증가한 수치이며, 전체 모바일폰 사용자의 2.1%에 해당된다. 지역별 사용자 추이를 보면 Asia/Pacific 지역이 전체를 리드하는 것을 알 수 있다.

Asia/Pacific는 전체 모바일 사용자의 2.6%에 해당하는 62.8 Million, EMEA(Eastern Europe, Middle East, Africa)는 2.1%에 해당하는 27.1 Million, 북미 시장은 1.1%에 해당하는 3.65 Million이 2010년에 Mobile Payment를 사용할 것으로 예측되었다.

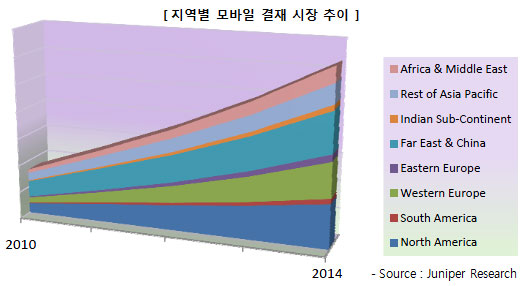

Mobile Payment를 이용하는 사용자들이 늘어남에 따라 시장 규모도 자연스럽게 커질 것으로 보인다. Juniper Research의 최근 보고서에 의하면 전세계 시장 규모는 2010년 1,700억 달러에서 2014년 6,300억 규모로 성장할 것으로 예측되었다.

국내 시장 역시 성장 중에 있다. 2006년 9,630 억원에서 2010년 21,562억원 정도의 시장을 만들 것으로 보인다. 2010년 성장률은 전년대비 17.5% 정도이다. 최근 모빌리언스와 다날 2강 체제를 유지하던 국내 시장에 SKT가 T Cash로 참여하면서 새로운 활력을 만들어 내고 있는 것도 좋은 변화이다. 한가지 아쉬운 것은 기존 형태를 벗어나지 못하고 새로운 시장을 개척하는 모습이 없다는 점이다.

최근 Mobile Payment의 종류가 다양해지고 있다. Juniper Research는 Mobile Payment를 Payment to Mobile Phone Bill, PRSMS, Mobile Web & WAP Billing , SMS/Java/SIM toolkit, P2P, In-App Payment, NFC, In Store 등으로 구분하였다. 이 중에서 최근 새롭게 등장한 형태가 있는데 바로 'In-App Payments'이다.

In-App Payments는 규모면에서는 아직 크지 않지만, 앱스토어의 열풍에 힘입어 가입자 기반을 넓히면서 시장에서 큰 주목을 받고 있다. iPhone은 Apple 이외의 사업자가 들어갈 수 없지만 Android는 누구나 시장 진입이 가능하다. 최근 들어 해외의 발빠른 업체들이 Android In-App Payment 시장에 공격적으로 뛰어들고 있다. 국내 업체들이 '미국 진출'이라는 언론 플레이를 하면서 Mobile Wallet에만 머물고 있을 때, 진입장벽이 상대적으로 낮은 시장을 해외업체에게 선점당하고 있는 것이다.

대표적인 사업자들로는 Paypal, Boku, Zong, Fortumo 등이 있다. 이들은 SDK를 만들어 배포하여 개발자들이 자신의 Application 안에 쉽게 과금을 할 수 있게 하고있다. 좋건 싫던 Market Driven이 Android라는 것을 고려하면 시장 선점을 위해 뜨거운 경쟁이 이루어 질것이며, 전체 시장 규모는 성장할 것이다. 지금 준비하지 않으면 고스란히 해외 솔루션에 자리를 내어주게 된다.

대형 쇼핑몰 사업자들이 자신의 전용 Application 내에서 과금을 하기 위해 해외 솔루션 도입을 고려한다는 이야기를 심심치 않게 듣는다. 사업자들이 필요로 하는 도구(Tool)가 국내에 없다는 것은 조금은 서글픈 상황이다. 지금부터라도 기존 PG사나 New Player들이 새로운 Channel을 제공을 해주어야 할 시기이다. 다양한 솔루션 사업자들이 움직여줄 때, 풍부한 모바일 에코시스템이 만들어 질 수 있다. High Level Application만 존재하는 에코시스템은 성장 한계가 있기 마련이다.

Comments List

좋은 자료 감사합니다. 페이먼트에 관해 줄기를 잡을 수 있었습니다.

관리자만 볼 수 있는 댓글입니다.

얼마전에는 네이트온 메신저 아이디해킹후 전체 쪽지로 악성코드가 뿌려져서

문제가 많이 되었고, 피해자들도 많았는데 앞으로 조심해야겠습니다. ^^:

유용한 정보 잘 보고 갑니다~

http://www.shoppanjewellery.com/