서론: 그 시절, 포탈의 역할

인터넷을 처음 접할 때 우리는 포탈의 첫 화면을 열며 하루를 시작했다. 다음(Daum), 네이버 메인 화면은 단순한 유입점이 아니라 정보를 발견하고, 질문을 하고, 답을 기다리는 경험의 장이었다. 카페에서 정보를 찾아 헤매고, 지식iN에 질문을 남기며 관계를 맺기도 했다. 이제 시대가 바뀌자, 검색창을 단지 입력하는 공간이 아니라, 맥락과 상황을 이해해 제안을 던지는 공간으로 바뀌어야 한다.

1. 시대로 읽는 포탈의 변화

▶ PC 인터넷 시대

포털은 웹의 중심이었다. 뉴스, 블로그, 카페, 지식iN… 모든 정보는 그곳에서 시작됐다.

▶ 모바일 앱 시대

▶ 모바일 앱 시대

네이버는 콘텐츠를 앱으로 가두었고, 카카오는 메시징·결제·모빌리티까지 연결한 슈퍼 앱을 완성했다. 즉, 검색 중심에서 관계 중심 플랫폼으로 전환했다.

▶ AI 시대

▶ AI 시대

이제는 문맥(context)과 목적(goal)을 이해하고, 제안(suggestion)와 실행(execution)까지 연결하는 '대화형 에이전트' 시대가 시작되고 있다.

2. 글로벌 주요 사례 분석

세번째, 뉴스도 백화점식 배열 유지 중이다. "오늘의 요약" 형태가 있긴 하지만, AI 생성 기반은 아니다.

좀 더 솔직하게 말하자면 국내 포탈 사업자들은 포탈 서비스 자체를 개선하려는 의지가 있는지 의문이 들 정도이다. 커머스를 중심으로 하는 버티컬 서비스를 확장하는데만 머물러 있는 상태가 제법 오래되었다.

2. 글로벌 주요 사례 분석

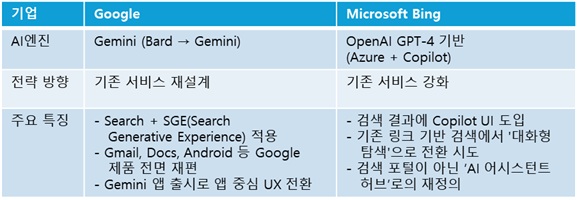

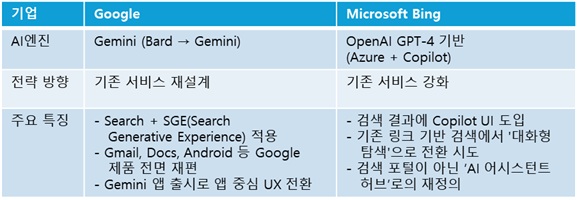

해외의 대표적인 포탈의 변화를 좀 살펴보자.

먼저, Google은 Gemini(GPT 대항 모델)를 중심으로 검색, Gmail, Android 등 자사 핵심 서비스 전체를 AI 중심으로 재설계하고 있다. 특히 기존 검색 결과에 텍스트 요약과 행동 제안을 덧붙인 SGE(Search Generative Experience)를 도입하며, 검색 자체를 ‘대화형 탐색 경험’으로 재구성하는 중이다. 이는 단순한 기능 추가가 아니라, 정보 접근 방식을 근본적으로 바꾸는 전환이라 할 수 있다.

Microsoft는 Bing 검색에 GPT 기반 Copilot을 탑재하면서, 기존의 링크 나열형 검색에서 벗어나 대화 기반 탐색, 즉각적 요약, 실행 유도형 검색으로 전환을 시도하고 있다. 특히 Bing 내 Copilot은 단순 응답이 아니라 웹 상호작용까지 유도하는 AI 허브 역할로 진화 중이다. 즉, Bing은 더 이상 단순한 검색창이 아니라, AI 에이전트 플랫폼을 지향하는 구조로 옮겨가고 있다.

먼저, Google은 Gemini(GPT 대항 모델)를 중심으로 검색, Gmail, Android 등 자사 핵심 서비스 전체를 AI 중심으로 재설계하고 있다. 특히 기존 검색 결과에 텍스트 요약과 행동 제안을 덧붙인 SGE(Search Generative Experience)를 도입하며, 검색 자체를 ‘대화형 탐색 경험’으로 재구성하는 중이다. 이는 단순한 기능 추가가 아니라, 정보 접근 방식을 근본적으로 바꾸는 전환이라 할 수 있다.

Microsoft는 Bing 검색에 GPT 기반 Copilot을 탑재하면서, 기존의 링크 나열형 검색에서 벗어나 대화 기반 탐색, 즉각적 요약, 실행 유도형 검색으로 전환을 시도하고 있다. 특히 Bing 내 Copilot은 단순 응답이 아니라 웹 상호작용까지 유도하는 AI 허브 역할로 진화 중이다. 즉, Bing은 더 이상 단순한 검색창이 아니라, AI 에이전트 플랫폼을 지향하는 구조로 옮겨가고 있다.

3. 국내 포탈의 상황 점검

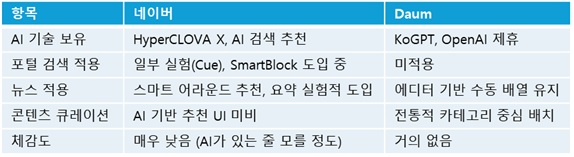

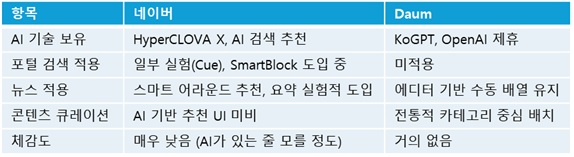

네이버는 HyperCLOVA X라는 자체 LLM을 보유하고 있고, Cue 같은 대화형 검색 실험도 진행 중이다. 카카오는 최근 OpenAI 제휴를 통한 ChatGPT API 활용도 발표했다. 하지만, 사용자 입장에서 국내 포탈에서 AI는 거의 느껴지지 않는다. 왜 그럴까?

첫번째, 검색 UI는 여전히 '링크 중심'이다. AI가 개입된 추천이나 정답형 요약이 거의 드러나지 않으며 일부 실험적 프로젝트(Cue, SmartBlock)는 메인 검색에서 거의 노출되지 않고 있다.

두번째, 국내 포탈의 강점인 블로그·카페·지식iN 콘텐츠도 전통적 배열에 머물고 있다. 아직도 ‘검색어 입력 → 결과 클릭 → 댓글 보기’ 방식이 유지되고 있다. 사용자 맞춤 요약, 프롬프트형 큐레이션 등은 미적용이다.

두번째, 국내 포탈의 강점인 블로그·카페·지식iN 콘텐츠도 전통적 배열에 머물고 있다. 아직도 ‘검색어 입력 → 결과 클릭 → 댓글 보기’ 방식이 유지되고 있다. 사용자 맞춤 요약, 프롬프트형 큐레이션 등은 미적용이다.

세번째, 뉴스도 백화점식 배열 유지 중이다. "오늘의 요약" 형태가 있긴 하지만, AI 생성 기반은 아니다.

좀 더 솔직하게 말하자면 국내 포탈 사업자들은 포탈 서비스 자체를 개선하려는 의지가 있는지 의문이 들 정도이다. 커머스를 중심으로 하는 버티컬 서비스를 확장하는데만 머물러 있는 상태가 제법 오래되었다.

4. 왜 지금 전환해야 할까?

AI 시대의 포탈은 단순히 검색창을 개선하는 수준으로는 부족하다. 이제는 "나의 상황과 맥락을 이해하고, 먼저 제안하고 실행까지 돕는" 에이전트가 되어야 한다. 이미 다양한 AI 서비스의 등장으로 검색 포탈을 거치지 않고, 정보를 접근하는게 일반화되었다. 생존이 걸려있는 시기이다.

AI 시대의 포탈은 단순히 검색창을 개선하는 수준으로는 부족하다. 이제는 "나의 상황과 맥락을 이해하고, 먼저 제안하고 실행까지 돕는" 에이전트가 되어야 한다. 이미 다양한 AI 서비스의 등장으로 검색 포탈을 거치지 않고, 정보를 접근하는게 일반화되었다. 생존이 걸려있는 시기이다.

- 사용자 기대의 변화: 단순 정보보다, ‘지금 내가 할 수 있는 것’을 원한다.

- 글로벌 경쟁 압박: 구글, MS, OpenAI는 이미 제품 전반에 AI를 심고 있다.

- 생존 포인트 전환: 검색·광고·트래픽 위주의 포털은 이제 행동을 이끄는 플랫폼으로 업그레이드가 필요하다.

검색 포탈의 필요성은 여전히 유효하지만, 이제는 검색→대화→행동이라는 '문맥적 경험 흐름'으로 전환해야 한다. 국내 포탈은 지금 이 흐름의 중간 지점에 서 있다. 이제, 사용자가 말하면, 바로 답하고 다음 행동까지 이끄는 플랫폼으로 진화해야 한다.

다음 편에서는 다소 조심스럽지만... Daum이 독립 포탈로서 정치적 부담에서 벗어나 어떻게 AI 퍼스널 미디어로 재도약할 수 있는지 이야기를 해볼까 한다.