이런 메신저의 진화는 새삼스러운 흐름이 아니다. 해외에서도 라인은 메시징+피드(VOOM)로 체류 시간과 광고 비중을 키웠고, 위챗은 메신저를 생활 플랫폼으로 확장해 광고·결제·콘텐츠까지 흡수했다. 왓츠앱 역시 Channels로 ‘소비형’ 동선을 열었다. 카카오 역시 슈퍼앱으로서 이미 다양한 탐색형 콘텐츠를 제공해 왔다.

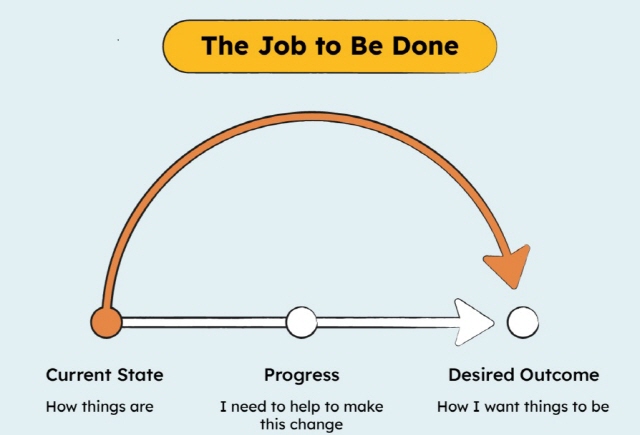

서비스 개편에 사용자의 반발은 종종 있는 일이다. 하지만 이번에는 그냥 지나칠 단계는 넘어섰다고 본다. 해석의 각도는 여럿이겠지만, 이 글에서는 JTBD(Jobs To Be Done) 관점에서 현 상황을 정리해보고, 거기에 개인적 견해를 덧붙여 보겠다.

2. 제품 기획의 방향성, JTBD

JTBD의 강점은 단순하고 명확하다. 무엇을 만들까가 아니라 고객이 지금 어떤 일을 끝내려는가를 먼저 묻는 프레임이다. 기능 목록을 줄 세우거나 페르소나 스토리를 늘어놓는 대신, 상황(Situation)–일(Job)–원하는 결과(Outcome)에 초점을 맞추면 제품이 훨씬 결과 지향적이 된다.

다른 프레임워크와 굳이 비교를 하자면

- 기능 중심: “폴더 공유, 댓글, 알림 추가” → 무엇을 늘렸다.

- 페르소나 중심: “30대 직장인 A는…” → 누구에게 맞춘다.

- JTBD 중심: “회의 직후, 합의 내용을 5분 안에 배포하고 누가 무엇을 언제까지 할지 결정한다” → 어떤 결과를 만든다.

결론적으로 JTBD는 “수단”보다 “결과”를 우선한다. 그래서 “이 기능이 멋있다”보다 “그 결과가 빨라졌나?”로 판단이 바뀐다.

3. JTBD 관점에서 본 이번 개편의 문제

사용자 행동을 JTBD로 끊어보면, 이번 카카오톡 개편의 핵심 문제는 단순하다. '사용자가 카톡을 고용(hire)하는 1순위 일(Job)'과 이번 릴리즈가 체감시키는 전달값이 어긋나 있다는 점이다.

3.1. 이전 사용자 핵심 JTBD는 “빨리 연락·합의·정산”

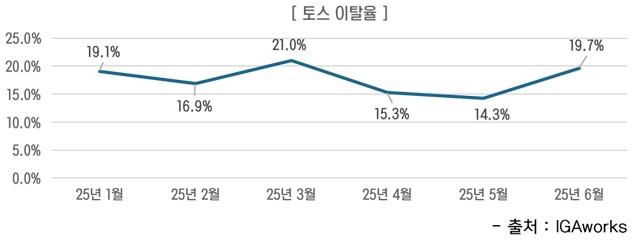

탭/피드 중심의 탐색 동선의 변하면서 프로필 타임라인, 숏폼(숏비디오)가 전면에 들어온다. AI 연동을 한다고 하지만 다음 달부터 본격화 예정이라 체감이 되지 않은 상황이다. 요컨대, 볼거리(탐색)는 늘었지만, 연락→합의→실행의 동선은 증가되었다.

3.3. 사용자 반발이 강한 이유

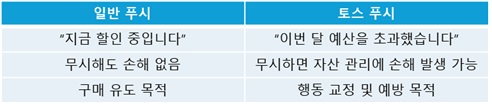

- JTBD 불일치: 사용자는 ‘빨리 끝내기’를 원하지만, 릴리즈는 ‘볼거리’에 초점.

- 근육기억 파괴: 수년간 학습된 탭/아이콘 동선이 바뀌며 인지 부하가 증가. “작은 변화”도 사용자는 큰 불편으로 느낀다.

- 가치 출시 시차: 핵심 가치(요약·검색·에이전트 실행)는 다음 달. 현재는 UI 변화만 체감되어 기대–경험 갭이 커진다.

- 피드 피로 + 프라이버시 불안: 이미 인스타/틱톡이 있는 상황에서 채널 중복 피로가 높고, 추천/요약이 개인 대화에 개입한다는 인상은 방어적 반응을 유발한다.

위 점수는 1~5 척도이며, Gap = 중요도 − 만족도, Opp.(기회점수) = 중요도 + (중요도 − 만족도)이다. Outcome은 사용자 리서치 없는 개인적인 가설이다. 그래서 정확하지는 않겠지만 사용자들은 채팅 내 약속 장소 결정해서 예약을 자동으로 해주거나 캘린더에 자동 등록해주는 기능을 바라지, 지인 프로필이나 숏폼 소비에는 관심이 작다는 것은 크게 틀리지 않은 해석일 것이다.

4. Fit-to-Expectation

카카오는 이번 반발을 무시하면 안 된다. “우리는 고객의 요구를 들었다”는 빠른 제스처가 먼저다. 그리고 지금 당장 할 수 있는 것부터 선언을 해야 한다.

4.1. 메시징은 기본값, 탐색은 옵트인

4.2. 대화창 기능 강화

4.3. 대고객메시지는 기능이 아니라 결과로

5. Shift-Expectation

그렇다고 카카오정도 되는 규모의 플레이어가 Fit만 할 수는 없다. 사용자가 카톡을 고용하는 이유(“빨리 연락·합의·정산”)를 해치지 않으면서, 탐색=발견→실행의 가치를 만들어낼 필요가 있다. 핵심은 탐색을 ‘볼거리’가 아니라 ‘hire'에 도움이 되는 힌트로 재정의하는 것이다.

5.1. 원칙(Principles)

- Exploration = Action

- 피드/탐색은 “구경”이 아니라 카카오의 본질인 '대화'와 연결이 되어야 한다. 대화 맥락을 단축시키는 실행 단서이거나, 새로운 대화의 시작점이 되어야 한다.

- Context-first, Content-second

- 맥락(대화·통화·일정)이 먼저, 콘텐츠는 그 맥락을 즉시 실행으로 잇는 재료여야 한다.

- Gradualism

- 급진적 UI 전개 금지. 옵트인→기본 약하게→점진 강화 순으로 장기 도입하여 사용자의 반감을 완화시켜야 한다.

5.2. 제품·UX: 탐색을 “실행 카드”로 연결

- 맥락 민감 카드(Contextual Action Cards)

- 모임 대화 → “지도/거리/혼잡도/예약 버튼” 카드 한 장

- 결제/정산 얘기 → “더치페이 계산→송금 요청” 카드

- 통화 종료 → “요약→액션(캘린더·할 일·공유)” 카드

- 피드의 재해석(NOW/숏폼)

- 정보성/생활형 콘텐츠에 즉시 실행 버튼(길찾기·예약·장보기·쿠폰)을 기본 부착.

- 소비형 숏폼 비중은 줄이고, 행동 전환형 숏폼(예: “근처 주차 쉬운 식당 3”)을 늘린다.

- 앱 전환 최소화

- 가능한 한 톡 내 결제/예약/정산으로 닫히게 하고, 외부 앱은 딥링크 1클릭.

- 가능한 한 톡 내 결제/예약/정산으로 닫히게 하고, 외부 앱은 딥링크 1클릭.

6. 지금은 “끝내기”를 복구하고, 탐색은 “실행의 촉매”로 길게 키워라

먼저, 고객의 목소리를 듣고 있다는 제스처가 필요하다. “메시징은 기본값, 탐색은 옵트인”이라는 단 한 줄의 선언만으로도 공기가 달라질 수 있다. 사용자는 ‘내 일(연락·합의·정산)을 방해하지 않는다’는 안심을 얻고, 카카오는 신뢰라는 시간을 번다. 그 다음에야 “탐색”을 꺼내도 된다.

둘째, 탐색을 ‘구경’이 아니라 ‘끝내기의 힌트’로 재정의해야 한다. JTBD 프레임으로 보자. 사람들이 카톡을 여는 이유는 언제나 같다. 지금 해야 할 일을 최대한 빨리 끝내기. 그렇다면 피드가 보여줘야 할 것은 자극적인 숏폼이 아니라, 대화의 다음 단계로 바로 이어지는 실행 단서다. 모임 얘기에는 거리·혼잡·예약 버튼이 붙은 한 장의 카드가, 정산 얘기에는 더치페이와 송금 요청이, 통화가 끝나면 요약과 일정 추가가 자연스럽게 등장해야 한다. “탐색=실행”이 되는 순간, 사용자는 굳이 다른 앱으로 떠날 이유가 없다.

셋째, 장기전의 언어를 쓰자. 급격한 UI 실험은 근육기억을 깨뜨린다. 반대로, 사용자가 스스로 “이건 나에게 도움이 된다”고 느끼는 순간은 천천히 누적된다. JTBD의 미덕이 여기 있다. 기능을 밀지 말고, ‘일이 더 빨리 끝났다’는 체감을 꾸준히 선물하면 된다. 결과가 쌓이면 기대가 바뀐다. “카톡은 메시지 앱”에서 “카톡에서 다 끝난다”로.

마지막으로, 신뢰를 전면에 내세우자. 개인화·요약·추천이 얼마나 똑똑한지보다, 그것들이 어디서 처리되고 무엇을 남기지 않는지를 더 크게 말할 필요가 있다. JTBD의 감정적 Job—“안심하고 쓰고 싶다”—를 놓치면 어떤 전략도 오래가지 못한다.

요약하자면 이렇다.

Comments List

20

1'"

\

@@7R7c4

JyI=

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20