기술의 발전은 미디어 산업에 밀접하게 영향을 준다. 글(Text)과 그림(Image)만 가능했던 오래 전에는 신문과 잡지, 간이인쇄물을 통해 미디어 산업이 유지되었다. 오디오(Audio)를 통한 방송이 가능해지자 라디오가 인기를 끌었고, 영상(Video) 기술이 발전하면서 TV와 영화등이 현재의 미디어 산업을 지배하고 있다.

동영상 중심의 미디어 산업에 갑자기 인터넷이 등장하였다. 웹(Web)을 중심으로 성장한 초기 인터넷은 글(Text)과 그림(Image)만 표현이 가능했다. ActiveX를 통해 동영상 서비스를 시도했으나 정적인 웹페이지와는 어울리지 않았다. 이러한 기술적인 제약으로 인해 영상을 중심으로 미디어 산업을 지배했던 방송사업자는 웹에서 영향력을 잃어 갔다.

영상 사업자들이 재기할 수 있었던 것은 Adobe Flash의 등장 덕분이다. 브라우저 플러그인 형태로 웹에서 동영상 재생이 가능하게된 것이다. Web 2.0 등장과 UCC의 관심이 증가하면서 동영상은 인터넷에서 중요한 매체가 되어 갔다. 물론, 이 중심에는 구글에 16억 5천만 달러에 인수된 YouTube가 있다.

기술의 발전은 절대 멈추지 않는다. iPhone과 Android를 통해 스마트폰 대중화가 일어난 것이다. 2012년 3분기를 기준으로 세계 스마트폰 이용자는 이미 10억명을 돌파한 상태이다. 스마트 TV, 스마트패드, 디지털 사이니지, 전자책 등과 같은 Connected Device도 이미 100억대가 사용되고 있다.

새로운 세상이 열리고 있는 것이다. 미디어 사업자들도 새롭게 적응하고 대응 전략을 만들어야 할 필요가 생겼다. 이번 포스팅에서는 모바일 동영상을 중심으로 변화하지 않는 3가지, 변화된 3가지, 한국만의 특징 3가지를 뽑아 시장 트렌드를 이야기 해보고자 한다. 조금이라도 도움이 되기를 바란다.

변하지 않는 법칙 #1. 모바일에서도 동영상의 니즈는 여전히 크다.

얼마전, 국내 스마트기기 사용자들을 대상으로 주이용 서비스를 조사한 보고서가 발표되었다. 스마트패드 사용자의 경우 23.8%를 차지한 동영상이 가장 높은 비율을 차지했다. 스마트폰 사용자들에게는 10.7%로 3번째로 높게 선택되었다. 사용자들의 이용 시간과 실제 트래픽에서도 동영상이 차지하는 비중이 계속 증가하고 있다.

변하지 않는 법칙 #2. 모바일에서도 YouTube의 지배력은 절대적이다.

YouTube는 iOS와 Android에 기본 내장앱으로 들어가 있다. 모바일 브라우저를 통해 즐길 수 있는 유일한 동영상 서비스이기도 하다. 전체 모바일 트래픽에서 YouTube의 트래픽이 차지하는 비중이 24%에 이를 만큼 높은 이용률을 보이고 있다. 모바일에서 YouTube의 입지가 다져지면서 경쟁 서비스는 더욱 어려워지고 있다.

변하지 않는 법칙 #3. 사용자는 유료 컨텐츠에 대한 거부감이 여전히 높다.

국내에도 모바일 환경에서 즐길 수 있는 다양한 서비스들이 나오고 있다. Tving의 경우 약 400만명의 가입자를 확보하고 있을만큼 나쁘지 않은 상황이다. 하지만, 정작 유료 가입자는 5%에 불과하다. ATLAS의 조사에 의하면 동영상 서비스의 유료 기능을 절대로 이용하지 않을 것이라는 사용자가 85.1%나 되었다.

광고에 대한 사용성이 좋지 못한 것도 사실이다. 조그마한 모바일 화면에 광고를 노출하면 고객의 거부감이 너무 높아진다. 전체화면 모드에서는 아예 의미가 없어진다. 결국 재생전, 재생 준간, 버퍼링 화면, 재생 후에 동영상 플레이어 자체에 광고를 노출하고 있지만 적극적으로 클릭하는 사용자는 1.9%에 불과하다.

변화된 법칙 #1. 사용자는 TV 프로그램을 더 이상 TV에서 보지 않는다.

CIMM의 보고서에 의하면 TV 프로그램을 보기 위해 'TV와 PC를 비슷한 비중으로 사용하고 있다'는 응답자가 48.9%로 가장 높았다. TV만을 이용하는 사용자는 8.9%에 불과하다. 전세계적으로 OTT 기반 서비스를 이용을 경험한 사용자가 92%에 이르고 있다. 2011년, 훌루는 가입자 2700만명을 돌파하였고 넷플릭스는 미국 인터넷 전체 사용량의 29.7%를 차지할 만큼 OTT 서비스의 성장을 눈부시다.

변화된 법칙 #2. 사용자는 Web보다 App을 더 선호한다.

모바일 환경에서 Web의 영향력이 많이 약해졌다. 앱스토어의 성공으로 인해 App을 사용하는 시간이 훨씬 많아 진 것이다. 국내 사용자의 경우 모바일 이용 시간의 91.1%를 Moible App으로 소비를 하고 있었다. Adobe가 Mobile Flash개발을 중단하면서 동영상 소비는 더욱 더 App 중심으로 진행될 전망이다.

변화된 법칙 #3. 사용자는 멀티태스킹 사용에 익숙해져 있다.

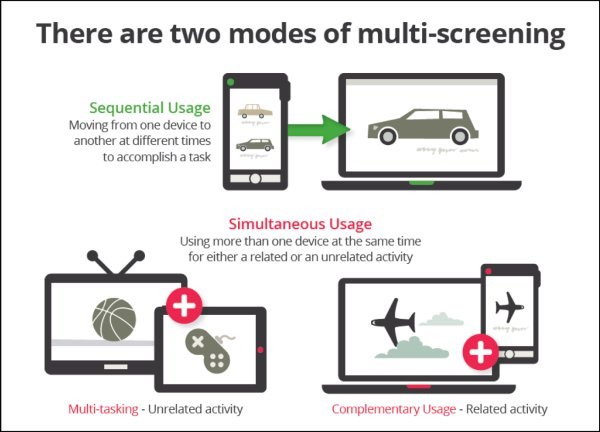

인터넷 사용, TV 시청 등은 이미 Single Task가 아니다. 예전과 같이 거실에 온가족이 모여 브라운관 하나만을 집중하는 모습은 사라졌다. Yahoo 보고서에 의하면 86%의 사용자가 TV 시청 중에 모바일 기기를 사용하는 것으로 조사되었다. 이러한 사용 행태를 Google은 3가지 모드로 잘 구분하여 정리를 해 놓았다.

한국의 법칙 #1. 사용자는 과거의 경험과 이용 행태로 모바일 기기를 사용한다.

새로운 환경에서 새로운 기기를 사용하더라도 과거의 행태가 전이된다. 모바일 서비스의 경우 AR, QR, 모바일 지갑 등과 같이 모바일특화된 기능에 기대를 많이 하였다. 하지만, 여전히 국내 사용자들은 MIM을 제외하면 네이버와 Daum과 같은 포탈에서 벗어나지 못하고 있다. 포탈 의존도가 강한 국내 환경상 유독 심하다고 할 수 있다.

동영상도 마찬가지이다. 이동 중이나 외부에서 시간이 남을 때 모바일 동영상 소비가 많다고 가정을 하고 최적화된 컨텐츠를 제작한다면 위험할 수 있다. 대표적인 실패 사례가 KT(당시 KTF)의 Fimm이다. Fimm은 모바일 동영상은 5~10분 미만의 짧은 에피소드 형식이 킬러 컨텐츠가 될 것이라고 예측하고 모바일 단편 드라마를 제작하여 전면에 내세웠다. 그리고, 실패하였다. 모바일 기기에서도 사용자들이 소비하는 영상은 여전히 TV 버라이어티, 드라마, 영화 등이다.

한국의 법칙 #2. 한국은 슈퍼 울트라 갑이 있다.

KT는 얼마전 트래픽이 많다는 이유로 삼성 스마트 TV의 일부 기능을 차단하였다. 실제 트래픽 폭증이 문제가 아니라 자사의 출구전략에 방해가 되는 서비스를 공격한 것이다. 망중립성이라는 주제를 넘어서 전세계에 유일무이한 공격적인 수비를 하는 통신사들이 국내에 있는 것이다. 다행히, LTE 시대가 되면서 상황이 조금 변하고 있다. 킬러 서비스가 새롭게 필요하고 무제한 요금제가 없는 환경에서 상호 협력을 할 수 있는 기회가 열리고 있는 것이다.

한국의 법칙 #3. 삼성과 LG전자는 국내 기업이다.

세계적인 제조사가 국내 기업이라는 것은 엄청난 행운이다. 전세계 ICT 시장은 모바일 환경으로 오면서 빠르게 수직통합을 시도하고 있다. 제조사와 제휴를 통해 수직통합을 같이 만들어낸다면 시너지를 만들어 낼 수 있다. 절대로 쉬운 것은 아니지만 한번쯤은 반드시 시도해 볼 필요가 있다.

지금까지 3-3-3 법칙으로 모바일 동영상 시장 현황에 대해 가볍게 정리를 해 보았다. 전체 내용과 상세한 데이터는 상단에 있는 SlideShare 자료를 참고하면 될 것이다. 단, 한분에게라도 도움이 되기를 바란다.

Comments List

좋은 글 잘 읽었습니다. 많은 도움이 되었습니다.

모바일에 대해서 조사하던중 아주 귀중한 자료를 얻어가는것 같습니다 !

많은 도움이 되었습니다 ^^